本课目标

(1) 明白仔细研读圣经的重要性。

(2) 针对你所研读的每一节经文提出重要问题。

(3) 为系统研读圣经制定出计划。

(4) 操练为选定的经节做细致地观察。

Lesson

Playlist

Search through all lessons and sections in this course

Searching...

No results found

No matches for ""

Try different keywords or check your spelling

2 min read

by Randall McElwain

(1) 明白仔细研读圣经的重要性。

(2) 针对你所研读的每一节经文提出重要问题。

(3) 为系统研读圣经制定出计划。

(4) 操练为选定的经节做细致地观察。

[1]► 让小组里的一两位学员讲述一下他们是怎么来到学习场所的,越详细越好。你是否走过餐馆、教堂或店铺?你经过了多少停止标志或红绿灯?你拐了多少个弯?你是否路过了平常本没有的奇怪东西?讲述完以后,讨论一下你观察到多少东西,哪些东西是你没留意到的。

基甸读完圣经时,他头脑中有一幅图画。你如果请基甸读一下马可福音1:29–31,随后请他总结一下,他就会说:“耶稣带着四个门徒(西门、安德烈、雅各和约翰)离开了加利利的会堂。他们来到西门的家,西门的岳母正在发烧。耶稣拉着她的手,扶她起身,她立刻就不发烧了。她感觉很好,甚至能够起来给他们做饭。她甚至不需要时间来休息和恢复!”

约拿单读圣经时,他读到了词句,却看不到多少细节。你如果请约拿单读马可福音1:29–31,并且随后请他总结一下,他就会说:“耶稣去了西门家,并且治好了一位病人的病。”

这两个人谁做了观察呢?哪个人会记忆更长时间呢?哪个人会有更多信息可供他解释这个故事呢?很明显,基甸在马可福音1:29–31中看到了到底发生了什么事。约拿单也读了这段经文,可他什么也没观察到。

研读圣经的第一步是观察。我们在这一步里要问的问题是:“我在这段经文中看到了什么?”有效解释圣经的关键在于尽量多观察。在这一课中,我们要学习如何从一节经文中观察到重要的细节。在这一步要有耐心,你观察到的越多,可供你做解释的资料就越多。

使徒行传1:8:

我们从这一节经文中能观察到什么呢?

第一个词是什么?

“但。”但是连词,它指向此前的经节。在使徒行传1:6,门徒问耶稣说:“你复兴以色列国,就在这时候吗?”你已经从死里复活了,你现在会建立你的国吗?耶稣以两句话来回应:

“……时候日期,不是你们可以知道的”(使徒行传1:7)。这是天父的责任。

“你们就必得着能力……作我的见证。”这才是你们的责任。

涉及到谁?

你们。耶稣在对谁说话?他在对门徒说话(使徒行传1:2,4)。再花点时间问问:“这些门徒是谁?”关于门徒,你都知道些什么,列出来。这节经文中的“谁”表明了五旬节转变生命的奇妙大能。

他们是犹太人;而耶稣要差派他们去撒玛利亚!

他们没有能力去医治被邪灵附身的男孩(马可福音9:14 – 29);但他们现在就要得着能力了。

他们在耶稣被捕时四散逃命;但他们就要在全地上作主的见证,一直到地极。

这句话的动词是什么?

必得着。这个动词告诉我们会有什么事发生。在这节经文中,这个动词的时态指向他们将来会得到的某种东西。

他们要得到什么?

“能力。”使徒行传将会让我们从使徒的服侍中看到这个能力。

►我们就此就可以起步了。提出如下问题来观察这节经文余下的那一部分:

他们什么时候得到能力?

谁会给他们能力?

得到能力的结果会是什么?(有了能力,而后才有见证。得到能力的自然结果是,他们渴望把它分享给别人。)

他们会作谁的见证?

他们会在哪里作见证? (关于这四个地方,你了解些什么?撒玛利亚有什么特别之处?这些身为犹太人的使徒想去那里吗?)

雅各视力不好。他上小学那阵子,看老师都是模模糊糊的。他无法看清教室前面黑板上的字。后来有一天,他带上了眼镜。从前看不清的,现在都能看清了!他轻易就可清晰地看到老师的脸,也能看清黑板上的字了。他一下子兴奋了起来!

仔细观察颇似为了矫正视力而戴眼镜。学习如何观察经文会改进你对经文的理解。

你在这里操练观察使徒行传1:8,由此就可看出你目前对你读到的东西观察得怎么样。我们先学学改进观察能力的几个小窍门。你要学会提出问题,让你能更清楚地看到圣经的焦点所在。随后再操练观察其它经节。

你在读一节经文时,不可说:“我已经了解这节经文了!”反而要祈求上帝打开你的眼睛,让你以全新的眼光来看待他的圣道。本章的工具能够帮助你以全新的洞察力来读圣经。[1]

为理解而读圣经

有一个十岁男孩,他打算每年都通读一遍圣经。这个决定很好,可惜他不知道如何有效地读圣经。他有一个日历,上面写好了每天该读几章,可他常常跟不上。有一个星期天下午,他打算赶上来。他查了查日历,他发现他需要读二十章(利未记)才能赶上来!这样,他就需要在一下午的时间里读完利未记。他就快快地读,能多快就多快,想要一口气读完。你若在他读完以后十分钟问他利未记讲了什么,他绝对说不出来。他读了,却没有理解。

为理解而读圣经是辛苦的工作。圣经是这样描述探寻真理的历程的:“寻找她如寻找银子,搜求她如搜求隐藏的珍宝,你就明白敬畏耶和华,得以认识上帝”(箴言2:4 – 5)。仔细读圣经。提出问题。记笔记。用头脑读。

有时,用你自己的话复述圣经,你就可获得全新的理解。你的复述也许不是有学术水准的翻译,但它却有助于你深入思考经文的意思。

边读边提问题

用头脑读圣经,关键在于提问题。

► 在继续学这一部分内容之前请读路加福音24:13 – 35。你在读这一课时,你回答每个问题都需要回到路加福音24章。

(1) 谁?

这段经文提到了哪些人,关于每个人,你都知道些什么?

路加福音24:13 – 35提到了哪些人?革流巴和他那位同伴,圣经没有记载他叫什么名字。[2] 他们二人在耶稣复活的那一天正在行路,准备去往以马忤斯。他们是跟随耶稣的人,了解耶稣所行的神迹和教导。在这一个主日,他们最先听到耶稣自己解释他的受苦与复活;他们成为最早见证耶稣复活的人。

(2) 什么?

在这段经文中有什么事发生?如果是记载历史的文字,有什么事件发生?如果是书信,作者想要教导什么?

在路加福音24章中,发生的事件是耶稣的启示。这两个人的眼睛打开了,看到了耶稣复活的事实;”

(3) 何时?

就像前一个问题一样,“何时”这个问题也可以为我们读圣经提供语境。在研读圣经的观察阶段,我们是在从文本本身寻找关于时间的线索。从路加福音24:13,我们得知这两个门徒去以马忤斯的那一天正是门徒发现空坟墓的那一天。

门徒发现坟墓空了,仅仅几个小时之后,这两个门徒就遇到了耶稣。我们由此就可知道,当他们“谈论相问”(路加福音24:15)的时候,他们该是一种什么样的思想状态。想一想这两个人在过去三天里经历了多少情绪的起起落落。

就在上个星期四,他们亲眼看见耶稣被捕,那真是令人绝望的时刻。星期五,耶稣咽下了最后一口气,他们对弥赛亚国度的盼望被碾压得粉碎。到了星期日,坟墓空了。他们在去往以马忤斯的路上似乎想弄明白这一系列不可思议的事件到底是什么意思。

(4) 哪里?

问一问:“这事是在哪里发生的?”这样问通常很有益处。一本圣经地图集会帮助你找到答案。有些版本的圣经在书末都附有地图集。

在路加福音24章里,革流巴和他的同伴是从耶路撒冷去以马忤斯,以马忤斯是位于耶路撒冷西方距耶路撒冷十一公里的一个村庄。等到他们走了这么远的路,到达目的地时,就已经“时候晚了”。及至这些人的眼睛明亮了,他们就喜乐地连夜赶回耶路撒冷。他们不能等到第二天才去传达这个消息!

(5) 为什么?

我们在回答“何时”那个问题时,我们一看到这些门徒为什么那么心灰意冷。他们心灰意冷,是因为在耶稣死亡时,他们对弥赛亚的一切希望都破灭了。

(6) 如何?

这两位门徒的生命是如何因着这一次相遇而被改变的?他们确信耶稣已从死里复活了,他们就是带着这样的确信回到耶路撒冷的。他们的生命也像此后的千千万万人一样被永远改变了。

反复读

G.坎伯·摩根是二十世纪最伟大的一位布道家。摩根从未上过圣经学院,可他却成为极有效力的圣经老师。他在讲解一段经文之前,他会反复读包含这段经文的整卷书,至少读四十遍。通过这个过程,摩根看得到整卷书的每一节经文是如何彼此契合构成一整卷书的;他知道了书卷的重要主题;理解了书卷作者要传达什么信息。摩根曾说:“圣经从来不是给懒人读的。”研读圣经是辛苦的工作。

你也许会问:“我怎么能读一整卷书四十遍呢?那样的话,我永远也读不完圣经。”其实不像你想的那么难。成年人大多每分钟可以读200个词,他们一小时就可读12,000个词。在全本圣经中,有四十四卷书的篇幅少于12,000个词。这些书卷包括保罗书信、普通书信、小先知书和路得记、以斯拉记、尼西米记、以斯帖记、和但以理书这些旧约书卷。只消每天拿出一个小时,在四十天内,你就可以读以弗所书、腓利比书、歌罗西书、和帖撒罗尼迦前后书四十遍。[3]

读整卷书可以让我们看到这卷书是如何组织到一起的。我们在上文读到过使徒行传1:8。那节经文说门徒会被差派出去,并要在“耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚、直到地极,作我的见证。”你在反复读使徒行传时,就会发现这节经文为这卷书提供了一个纲要。在使徒行传开始几章,门徒遭遇了逼迫,他们被迫离开耶路撒冷,来到犹太的其他地方;在使徒行传第8章,腓利把福音带到撒玛利亚;到使徒行传行将结束时,保罗在罗马传道,接下去,福音就从那里传到了当时已知的世界尽头。

关于反复读圣经的几条提示

1. 放声朗读圣经或听别人朗读圣经。现代文化大多依赖写出来的书页,他们忘了早期基督徒大多是听别人朗读圣经的。当以弗所教会收到保罗的信时,他们不是为每一位教会成员复印一份,而是由教会的一位带领人向其他成员朗读这封信。在漫长历史的大部分时间里,有很多人是通过听人读圣经来领受上帝话语的,相比之下,通过读圣经来领受的人倒没那么多。保罗的书信是在教会里朗读出来的;先知是说出他们的信息。朗读一卷书信,或听别人朗读像听有声书一样,你就会像早期教会的信徒听圣经一样听到上帝的话语了。[4]

2. (你的语言若有好几种圣经译本),就读一下不同的译本。有些译本在译法上更追求专业水准,而有些译本是为了更好懂。读几种不同的译本,你可能会对同一段经文获得不同的全新洞见。你若通晓另一门语言,用第二语言读圣经也会很有助益。[5]

3. 每一次读的时候关注不同的东西。比如,一个人可以在一周之内每天都读一遍创世记第3章,每次都从不同的视角来考察这段叙述:

星期一:从天父的视角来读创世记第3章。天父看见他儿女犯罪会是怎样的感觉?

星期二:在这一章经文中,哪一节最重要?

星期三:从撒但的视角来读创世记第3章。他是如何试图破坏上帝同他儿女的关系的?

星期四:读创世记第3章,同时思考耶稣在十字架上的牺牲。

星期五:从亚当和夏娃的视角来读创世记第3章。他们听到上帝的审判会是什么感觉?

星期六:从首次读圣经之人的视角来读创世记第3章。这个事件对于理解其它圣经章节为何重要?

你可以从www.bible.com网址上找到一年读一遍圣经的计划。根据G.坎伯·摩根的模式,你也可以采纳另一个计划,即一个月反复多遍地读一卷书。由于在圣经中有四十四卷书可以在不到一小时地时间内读完,这样一来,你每天拿出一小时左右的时间来读同一卷书,这样一来,你就可以在一个月内通读同一卷书三十遍。这样读圣经似乎缓慢,但反复读一卷书会使你更深刻地理解上帝的话语。你这样读圣经的话,就会在六年之内读完全本圣经三十遍。[6]

探究语法

上帝是通过许多方式与我们沟通,但主要是通过文字。你不需要成为语言学家才理解圣经,然而你对书面语言理解得越好,你就能越好地掌握得到上帝话语的深奥真理。

保罗写了这样一节圣经:“所以弟兄们,我以上帝的慈悲劝你们,将身体献上,当作活祭,是圣洁的、是上帝所喜悦的。你们如此侍奉,乃是理所当然的”(罗马书12:1)。这节圣经很著名。我们就来研究一下这节经文的语法,来作例子。在考查一段文本的语法时,我们要看:

动词

动词所表达的是行为和状态。罗马书12:1有两个行为动词。

“劝”意味着“恳请”、“恳求”、甚而“祈求”。你有没有感觉到保罗话语中的紧迫意味?这可不是随便提出的一个建议;保罗带着深切的感情来劝读者把自己完全献给上帝。

“献上”是主动动词。它要求你做出承诺。保罗呼吁读者“把身体献上”给上帝。

名词

在罗马书12:1,对我们的研读极为重要的名词包括如下几个:

“弟兄们”。保罗是写给信徒的。他不是在呼吁罪人归信,而是在呼吁信徒更深的献上自己。

“身体”。罗马书第12章的其它经节都表明“身体”代表着我们的全人。我们可以把它意译成:“整个的自己”。

“慈悲”。保罗是基于上帝的慈悲来劝我们的。在这一节经文之前的那段经文中,保罗一直在描述上帝向所有人展现出的慈悲,无论是犹太人,还是外邦人(罗马书11:32)。

“祭”。根据摩西律法,前来敬拜上帝的人会带着动物,来作祭牲。在基督的国度里,我们蒙召把自己全然献上,当作活祭。

修饰词

形容词和副词是描述性的词,它们“扩充了它们所修饰的词的意思”。[7] 在罗马书12:1这节经文中,“祭”这个词有一系列的修饰词。

我们的祭是“活的”。我们不再献上死的祭牲;我们每天降服,把我们的生命献上。

我们的祭一定是“圣洁的”。在旧约中,前来敬拜上帝的人不能把瘸腿的、或残缺不全的动物拿来献祭。在新约中,信徒也一定不能献上不纯洁、不顺服的生命当作祭物。

只有完全的、乐意的祭才是“上帝所喜悦的”。

介词短语

像在、通过、对、以、向、和凭这类词都是介词。这些词虽小,却带着很大的意思。在罗马书12:1这节经文中,两个介词短语极为重要:

“以上帝的慈悲”这个介词短语为我们提供了保罗“劝”我们的根基。这不是士兵投降敌军时的那种勉为其难的降服,而是像孩子降服爱他的父亲那样喜乐地降服。

我们的祭“在上帝面前”一定是可喜悦的。对基督徒而言,上帝的赞许是最高的奖赏。

连接词

像“和”或“但”这样的连接词很有威力。有一位作家曾把连接词比作砌墙时砖与砖之间的灰泥。[8] 使徒行传1:8的前文叙述了门徒的误解,及至到了1:8,经但字一转折,我们接下去就有了正确的教导。

在罗马书12:1,所以承接前文,引入下文。你若通读罗马书,你很快就会看出,罗马书可分为两大段:

罗马书1 – 11章教导了教义:谴责罪、因信称义、信徒的成圣、上帝为他儿女所定的至高旨意是荣耀上帝、上帝以拣选来成就他的这个旨意。

罗马书12 – 16章让我们看到这些教义的实际应用。因为我们与上帝的关系被摆正了,我们就这样生活。因为我们所信的(罗1 – 11),我们就这样做(罗12 – 16)。而罗马书12:1就是两者间的联系。

“所以”在保罗所写的许多书信中都是重要的标识。保罗提醒加拉太的信徒,让他们了解唯独因信称义的伟大真理,接着就呼召他们在每日的实际生活中把因信称义活出来;“基督释放了我们,叫我们得以自由,所以要站立得稳”(加拉太书5:1)。保罗把信徒蒙拣选归于耶稣基督的伟大教义教导给以弗所人,接着就呼召他们行事为人与蒙召的恩相称;“所以我为主的缘故做囚犯的劝你们、行事为人要对得起你们所蒙的呼召”(以弗所书4:1,吕振中译本)。保罗告诉歌罗西人说他们已经死了,而且他们的生命是与基督一同藏在上帝里面。这样的话,他们应该如何生活呢?“所以要治死你们在地上的肢体”(歌罗西书3:5)。

在文本中寻找特别细节[9]

我们要认识到圣经作者在文本中用以强调重要思想的技巧,这样,我们就可在研读圣经的过程中获得新的洞见。我们要留意的细节包括:

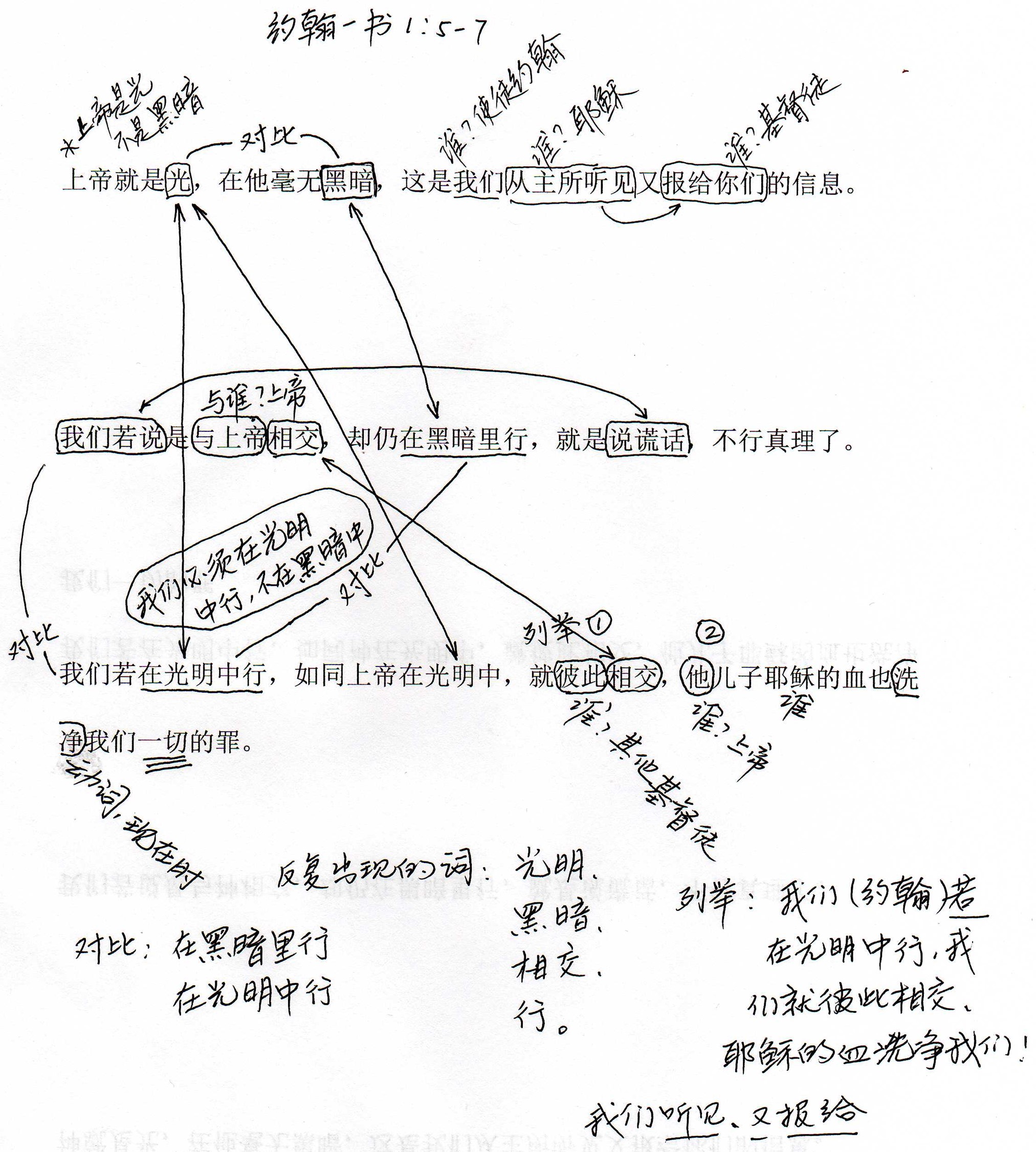

反复出现的词

当作者多次反复用一个词时,他就是把一个重要的思想指给你看。在观察阶段,你或许不会深入挖掘这个反复出现的词到底是什么意思,但你一定要标注出这个词,并且问:“这个词为什么反复出现?”

► 读一读下面这两段经文,标注出反复出现的词:

哥林多后书1:3 – 7。安慰这个词在这段经文中反复出现了几次?当你看到在这段经文中这个词反复出现时,你可以提问题,比如像下面这样的问题:

安慰这个词每次的用法都一样吗?(有时用作名词,有时用作动词。)

这个词和哪些修饰语连用?(各样安慰、我们的安慰、你们的安慰。)

约翰福音15:1 – 10。常在这个词在这段经文中反复出现了几次?当你看到在这段经文中这个词反复出现时,你可以提问题,比如像下面这样的问题:

符合什么条件才能常在他里面?

这段经文的警告是否暗示了不常在他里面也是有可能的?

若不能常在他里面,结果会怎样?

常在他里面会有哪些祝福?

对比

许多圣经作者都会把人与人或思想与思想进行对比。你若在一节经文中看到“但是”一词,就知道它可能在对比两个思想。在箴言中有许多这样的对比。

人们以两种方式来回应批评:“回答柔和,使怒消退;言语暴戾,触动怒气”(箴言15:1)。

人们以两种方法来做重要决策:“无智谋,民就败落;谋士多,人便安居”(箴言11:14)。

看我们如何对待穷人,就知道我们对上帝的态度如何:“欺压贫穷的,是辱没造他的主;怜悯穷乏的,乃是尊敬主”(箴言14:31)[10]

新约作者也用对比的笔法。保罗把我们的旧生命(暗昧的)和新生命(光明的)进行对比;“从前你们是暗昧的,但如今在主里面是光明的”[11](弗5:8)。

约翰在两方面来对比黑暗和光明:

上帝是光明,在他里面没有黑暗。

我们若与上帝相交,我们就行在光明中,而不是在黑暗中。

比喻

对比看的是差别;比喻看的是相似之处。

懒惰人叫差他的人如醋倒牙,如烟熏目(箴10:26)。

有好消息从远方来,就如拿凉水给口渴的人喝(箴25:25)。

► 请读雅各书3:3 – 6。舌头被比作哪三样东西?你从这三个比喻中学到了什么?

► 在箴言26:7 – 11中,每一节都有“像、如”这类词。仔细思考每一节中的比喻。比如,26:7:“箴言在愚昧人的口中就像瘸子的脚,因为……。”你在由愚昧人说出的箴言和瘸子的脚之间看到了什么相似之处?

列举

你在读圣经时,应该留意列举的句式,仔细思考,看能找出什么重要的特征。

在继续学习本课之前,请花一点时间读一下下述几处经文所包含的列举句式:

在哥林多前书3:6中,保罗列举了他在哥林多的服侍的几点成分。

约翰一书2:16列举了来自这世界而非来自天父的东西。

加拉太书5:19 – 21 列举了罪性所做的事。

加拉太书5:22 – 23 列举了圣灵的果子。

陈述目的

像“去”、“叫”、“使”这样的词描述了某一行为的动机或结果。花一点时间思考一下目的和结果的关系,问一问圣经为什么给出这个指导。

“不是你们拣选了我,是我拣选了你们,并且分派你们”(为什么)“去结果子,叫你们的果子常存”(约翰福音15:16)。

“我将你的话藏在心里,”(为什么?)“免得我得罪你”(诗篇119:11)。

“就如上帝从创立世界以前,在基督里拣选了我们,”(他为什么拣选我们?)“使我们在他面前成为圣洁,无有瑕疵”(以弗所书1:4)。

在其它地方,这样的陈述也表明目的是如何实现的:

“少年人用什么洁净他的行为呢?是要遵行你的话”(诗篇119:9)

我们如何才能确知我们有生命呢?“若靠著圣灵治死身体的恶行,必要活著”(罗马书8:13)。

条件从句

以“若”、“如果”开头的从句通常会给出条件。有时候,读圣经的人期待上帝给他们的应许应验,而他们并不需要满足条件。然而,有条件的应许是建立在满足具体条件的基础上的。我们通常可以从条件从句看到这一点。

条件:“若有人在基督里,”

结果:“他就是新造的人,旧事已过,都变成新的了”(哥林多后书5:17)。

条件:“你们若奉我的名求什麽,”

结果:“我必成就”(约翰福音14:14)。

读圣经的时候要祷告

这最后一条指导看似老生常谈,但却重要无比。对于基督徒而言,研读圣经和祷告生活是永远密不可分的。把读圣经和祷告分开就是把我们每日与上帝相交的两个方面分开了。

雅各让我们确信,我们若缺少智慧,就可以祈求上帝来帮助我们。“你们中间若有缺少智慧的,应当求那厚赐与众人也不斥责人的上帝,主就必赐给他”(雅各书1:5)。我们需要上帝帮助我们理解上帝的道,而这节经文就是奇妙的应许。

诗篇119篇显明了祷告与圣经的联系。诗人反复祈求上帝来带领他研读上帝之道。同样,我们在研读时也要寻求上帝的帮助。

“求你开我的眼睛,使我看出你律法中的奇妙”(诗篇119:18)

“求你使我明白你的训词”(诗篇119:27)。

“耶和华啊,求你将你的律例指教我”(诗篇119:33)。

许多人学会把经文变成祷告,并且看到了其中的能力。试一试把下面几段经文变成你自己的祷告:

诗篇23篇 —— 祈求上帝带领和保护。

以赛亚书40:28 – 31 —— 祈求上帝赐下力量。

腓利比书4:8 – 9 —— 祈求上帝赐下敬虔的心意。

(1) 先研读一节经文,由此开始观察过程的操练。针对一节经文,尽量多提问题。

(2) 提高观察能力包括如下步骤:

为理解而读圣经。

一边读一边提问题。

谁?

什么?

何时?

哪里?

为什么?

如何?

反复多遍地读同一段或同一卷经文。

探究语法。找出:

动词

名词

修饰词

介词短语

连接词

在文本中找寻如下特别细节:

反复出现的词

对比

比喻

列举

陈述目的

条件从句

读圣经的时候要祷告。

(1) 列出你对约书亚记1:8的观察。把这节经文抄写到一张纸上,然后开始提问题:“谁?什么?何时?哪里?为什么?如何?”根据本课给出的准则参照上一页的样本,列出你的观察所得,越多越好。在这一步,先不要解释经文,也不要预备讲章提纲。你只是从经文中找出细节。

(2) 再多做一项练习,遵照作业(1)的程序再列出你对马太福音28:18 – 20的观察。

10 lessons · 简体中文

Your print request has been recorded. Your download should begin shortly.

Download Print-Ready FileFree to print for ministry use. No changes to content, no profit sales.

SGC exists to equip rising Christian leaders around the world by providing free, high-quality theological resources. We gladly grant permission for you to print and distribute our courses under these simple guidelines:

All materials remain the copyrighted property of Shepherds Global Classroom.

Questions? info@shepherdsglobal.org

Total

$21.99Added to Cart!

By submitting your contact info, you agree to receive occasional email updates about this ministry.

Download audio files for offline listening

No audio files are available for this course yet.

Check back soon or visit our audio courses page.

Share this free course with others