課程目標

本課最後,學生應:

(1)了解歷史文化背景對解經的價值

(2)遵循具體步驟從文本原始場景轉向今日世界。

(3)分辨關於聖經不同文體要問哪些問題。

(4)辨識出個別經節如何呼應前後文。

(5)將這些步驟應用於特定經文。

Lesson

Playlist

Search through all lessons and sections in this course

Searching...

No results found

No matches for ""

Try different keywords or check your spelling

1 min read

by Randall McElwain

本課最後,學生應:

(1)了解歷史文化背景對解經的價值

(2)遵循具體步驟從文本原始場景轉向今日世界。

(3)分辨關於聖經不同文體要問哪些問題。

(4)辨識出個別經節如何呼應前後文。

(5)將這些步驟應用於特定經文。

解經其中一個最重要的面向就是我們所研讀之經文的背景。在這課,我們將會學習查考歷史文化背景,文學性的語境,以及聖經文本的前後文(聖經語境)。本課最後,你會要在不同類型的文本背景之下,練習釋義經文。

請閱讀提摩太後書四章 6-22 節保羅寫信給提摩太,說:「你要盡快到我這裡來。」。[1]請聽保羅在下列什麼樣的背景之下對提摩太提出要求。[2]

保羅當時在羅馬監獄。他很快地就要為自己的信仰殉道。

提摩太當時在遠至幾百公里之外的以弗所服事。

秋天在海上航行相當危險,冬天更是不可能成行。要提摩太在冬天以前到達,他必須接到這封信之後就得馬上啟程。

這樣的歷史背景使我們更能了解保羅要求提摩太背後的心情。保羅在說「你若方便,請來見我」之外,還有很多意思。他向他屬靈的兒子求情:「我想在死前再見你一面。如果你等到冬天,那就不可能成行了。請在一切都太遲之前到我這裡來。」即便你對這個歷史背景一無所知,這封信也有相同的信息,但是有背景更能凸顯保羅要求的急切。

歷史和文化的背景相當重要,因為神並沒有讓聖經用「世界通用的語言」來完成。有兩個關於聖經經文的說明相當重要。

(1) 聖經經文所教導的原則對每一個人,在每一個地點,在每一個時刻都是真真實實的。

(2) 神已在特定的時間、特定的地點將聖經的原則給予特定的一群人。

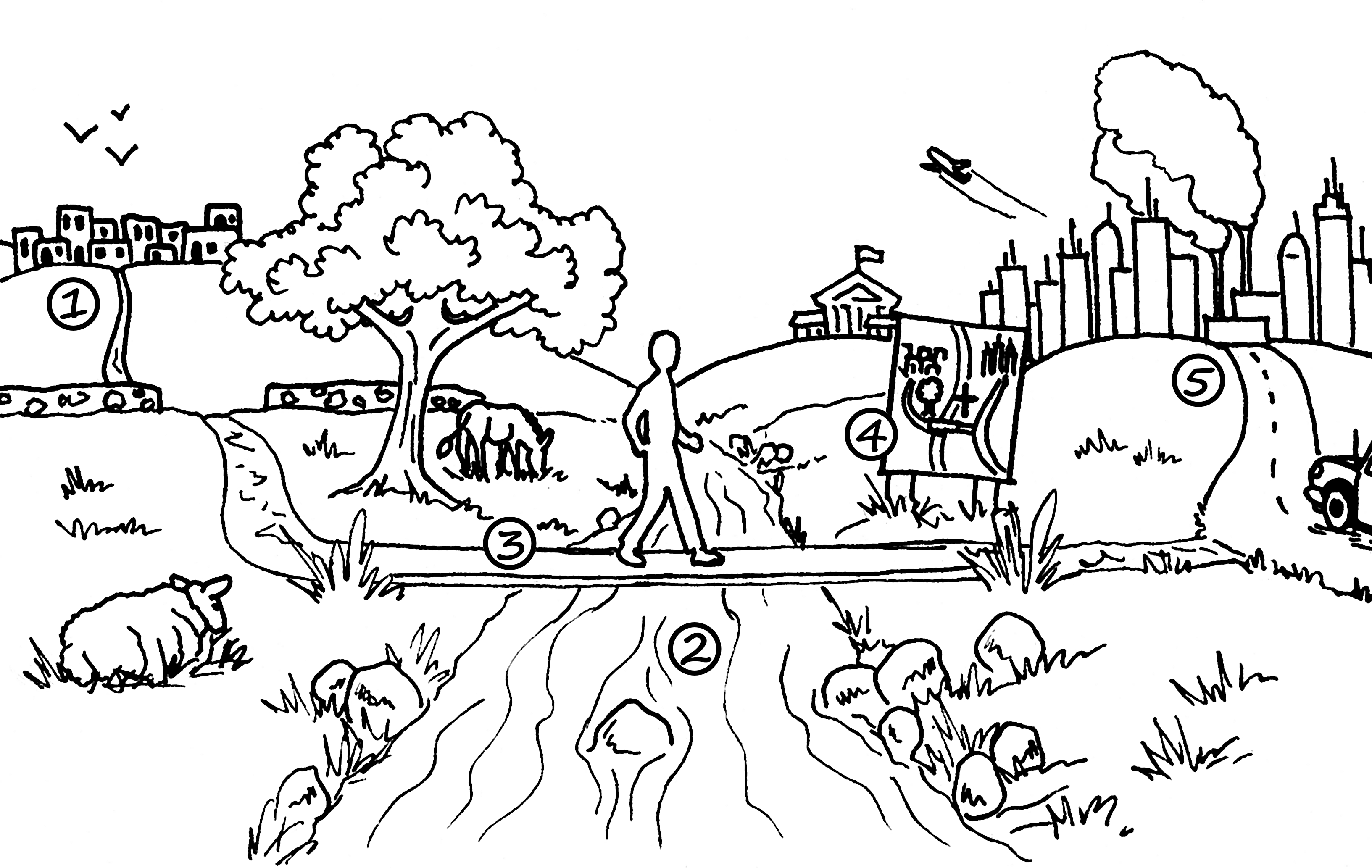

解釋聖經[3]

| 1 | 他們的小鎮 | 原經文的信息 |

|---|---|---|

| 2 | 河 | 隔離現代與古代的歷史文化差異 |

| 3 | 橋 | 原文中教導的原則 |

| 4 | ||

| 5 | 我們的小鎮 | 如何在我們的時代應用教導的原則 |

我們越瞭解聖經經文的歷史和文化背景,我們就越能瞭解聖經的普世原則。

當我們研讀歷史與文化的背景,我們要站在「他們的小鎮上」來閱讀聖經,才能夠了解聖經所要傳給原有聽眾的信息。我們再來看「河」,文化差異會把我們與過去的時代區分。我們越深地去挖掘聖經的時代,我們就越可以清楚地聽見神對現今時代所說的話。

根據原本的背景來研讀經文相當重要,因為這是聖經解經當中其中一個重要原則的基礎。任何針對聖經文本所做的有效釋義都必然會與原本信息的背景一致。絕對不可以有與聖經原文相左的「意義」。

什麼是歷史文化背景?歷史文化背景是文本所有外在的事物,它們能幫助我們了解文本本身。這包含了如下的問題:

在曠野中生活的以色列人會有怎麼樣的生活呢?(出埃及記到民數記的背景)

巴勒斯坦的文化在主後第一世紀是什麼樣子呢?(福音書的背景)

那些造成保羅在加拉太與腓立比教會時遭受挫折的猶太派是哪些人?

有一些問題在我們研讀歷史文化背景時可以問:

(1) 我們對聖經作者有什麼樣的認識?

因為神是透過作者說話的,認識作者會幫助我們更了解神的話語。

閱讀保羅的書信時,要記得他回轉歸主前的生活。當保羅描述他以前是屬於「肉體的信心」[4]時,要知道法利賽人當時因他們謹慎順服律法而相當受人敬重。當我們想起他們的虛偽和拒絕接受耶穌時,我們也應該同時想起他們對神律法的熱忱。

另一方面,當保羅在描述他自己是「罪人中的罪魁」[5]時,要記得保羅曾經迫害教會和致許多基督徒於死地。他必與之前在大馬士革路上遇見耶穌的記憶一起生活。

閱讀出埃及記時,我們應該要知道關於摩西在法老王皇宮時所擁有的特權。我們若將皇宮奢華的生活考慮進去,希伯來書十一章 25 節會變得更加有力。「他寧可和神的百姓同受苦害,也不願暫時享受罪中之樂。」當我們看到年輕的摩西享受接受教育與文化的機會,我們看到神在預備他的僕人未來能領導一個偉大的國家。

(2) 我們對於聖經的閱聽者有什麼樣的了解?

和認識聖經作者一樣,我們應該要盡量地去了解原本的閱聽者。

在歷代志上和歷代志下許多的材料都有在撒母耳記與列王記裡重複出現。為什麼?歷代志是在以色列自流亡歸回之後所寫成的。列王記展現神允許以色列遭受審判的原因;歷代志展現神依然看顧他的子民。

在耶路撒冷被毀的時日裡,耶利米傳道。當我們讀到他關於審判的信息,我們應該記住神所應許的審判是即刻就來臨的。然而,在耶利米書我們也讀到神的應許:「耶和華說:我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念,不是降災禍的意念,要叫你們末後有指望。」[6]神不是在拯救以色列人的前夕給予這個應許,而是在以色列人流亡之際給予的。神對他子民的計畫包含了那將帶給他們悔改的審判。

約翰一書是寫給早期面對諾斯底主義的基督徒的。諾斯底教導他們只有靈是好的,肉體的事是惡的。他們教導耶穌不是真的人,他只是以人的形像顯現。約翰提醒他的讀者:耶穌擁有肉身。「論到從起初原有的生命之道,就是我們所聽見、所看見、親眼看過、親手摸過的。」[7]

諾斯底也教導救恩來自於神祕的知識。約翰認為若要對神有正確的認識,我們必須順服;「我們若遵守他的誡命,就曉得是認識他。」[8]這個知識帶給我們永恆的生命,這其中包含了愛;「我們因為愛弟兄,就曉得是已經出死入生了。」[9]

(3) 我們對這本書的歷史背景有什麼了解?

有的時候我們對作者或者閱聽者所知甚少,但是我們知道其概略的歷史場景。我們不知道誰寫了路得記這本書,但是我們知道這個事件是發生在士師統治的時代。[10]那是猶大社會相當混亂的時代。這顯出了路得──一位摩押寡婦的信心。

波阿斯與路得結婚並為拿俄米死去的兒子的保留了法定繼承人,這種在以色列中至親-救贖者重要角色中,波阿斯展現了他的無私,他犧牲自己的產業權力,好讓拿俄米能得著一個「兒子」。這樣的義行讓波阿斯得以在大衛家譜中被紀念。[11]

我們在釋義約拿書時,知道其歷史背景相當重要。

尼尼微城是亞述帝國的首都,也是當時以色列最具威脅性的敵人。

大約在與約拿於尼尼微城傳道相同的時期,阿摩斯與何西阿正警告以色列人神將要透過亞述帝國對他們施行審判。

用人的角度來看,約拿不願意去對亞述人傳道是可以被理解的。約拿書成書的方式是以神的角度,是神對人毫無保留的愛。

(4) 我們對這本書的文化背景有什麼樣的了解?

要了解這個信息的歷史文化背景需要去注意當時聖經世界的文化風俗。我們在閱讀耶穌的比喻時,會得到跟當時第一世紀巴勒斯坦地區的風俗習慣有關的洞見。

好撒馬利亞人的比喻當時很震驚猶太聽眾。耶穌的聽眾不會因為宗教領袖沒有去幫助受傷的旅客而感到驚訝。但是他們會期待拯救旅客的人是一個普通的、「就像他們一樣的」猶太人。出乎意料的,耶穌卻用他們最輕視的敵人--撒馬利亞人,作為愛的榜樣。

在浪子這個比喻裡,我們應該要記得在猶太人社會裡,父親的地位是高貴的。最好的狀況,這個父親見了他的兒子一面,以保留姿態聆聽他的道歉。最差的狀況,他可以把這個兒子趕出家門。相反的,這個父親因看見兒子歸來,在歡喜之中放下他的尊嚴。這個舉動多麼令人驚喜以至於有一些東方文化稱這個故事叫「奔跑父親的比喻」。同樣的,我們的天父不會等我們回來求他的赦免;相反地,他主動尋找悖逆的罪人。這就是我們天父無比的愛。

閱讀保羅書信應該要將第一世紀初的文化處境納入考慮。以弗所書五章 21 節到六章 9 節這段聖經信息很震驚當時保羅的讀者。保羅說妻子要順服丈夫這個命令對羅馬信徒而言是理所當然的。但是命令丈夫要效法基督自我犧牲的榜樣,對他們而言是很外來的觀念。孩子被要求要順服父母,但是在羅馬世界裡沒有人會要父親「不要惹兒女的氣。」

在保羅呼籲腓立比教會的信徒要活出「天上的國民」[12]的身份時,當時的他正在寫信給在一個屬於羅馬帝國且有公民特權的城市。因為這個城市已經被建造成給退役軍人居住的殖民區,腓立比地方的人很珍惜自己的公民身分。保羅提醒他們他們真實的公民身分是在天上,不是在屬地的城市。知道這樣的歷史文化背景讓我們對腓立比書有較好的了解。

閱讀士師記二十一章 20-21 節想像一位牧師宣布:「今天我將宣講基督徒求愛的方式。」士師記二十一章告訴我們基督徒應如何娶妻,去到隔壁村莊並在草叢中等候。一有年輕女子從村莊來到這附近,就抓住他把他帶回家。這是聖經中求愛的模式。我希望你們會對他的詮釋提出疑問!

這個牧師的詮釋有什麼問題?士師記說便雅憫支派就是這樣子討到妻子的。這卷書甚至說他們這麼做是有原因的──為了要保存以色列其中一個支派的命脈。然而,這個牧師忽略了其背後的文學語境。這個故事出現在士師記的最後,是一本顯示以色列已從神的計畫開始走向混亂的書卷。該故事不寫神會對婚姻如何做安排,反而呈現出當神的子民悖逆不順從時會發生什麼事。

一個經節的文學語境著眼於這段文字的文學體裁。語境能幫助我們更加了解一段文字裏頭的信息。「文體」(genre)是專有名詞,意指文學作品形式。了解文體能引導我們達到對經文解釋的期待。

如果你在閱讀關於最近總統大選的新聞文章,你會期待去讀到較多事實的細節:有多少人投票,每一個候選人得到幾票,勝出多少票數等等。但如果你在閱讀一首關於歷史上一位偉大總統的詩,你可能會期待完全不一樣的事情:讚頌他偉大成就的表述,或對他當時所在世界的美麗描繪。文體決定你的預期。如果一首詩中沒有告訴你亞伯拉罕‧林肯連任選舉時贏對手多少票,你並不會抱怨。因為這不是一首詩會被期待描述的內容。

學者們會利用球賽作比喻,來解釋文學體裁。想像一個歐裔的足球迷去看一場美國橄欖球賽,橄欖球運動員可以推他們的對手,但是足球運動員則不能。在橄欖球賽中,任何人都可以用手拿球,但只有一個人可以踢球。但在足球賽中,任何人都可以踢球,只有一個人可以拿球。如果我們不懂規則,就會看不懂球賽。[1]

相同的,作者對每種文學類型遵循不同的「規則」。在聖經詮釋中,了解文學類型相當重要。這不是關於經文真理的問題,而是關於聖經詮釋的問題。智慧書、傳道書傳遞的信息必然和書信羅馬書不一樣。了解這些不同之處,幫助我們按照作者原本所要傳達的來詮釋每一本書。這裡針對聖經裡幾個主要的文本類型作簡短的介紹。

說明文

說明文是一種有序的教導。是一種有邏輯地從A點談到B點的文體。這個文類在新約聖經書信中相當普遍,特別是保羅書信。在這些書信裏頭,保羅以一位好教師用明確的方式來呈現這些真理。

說明文會使用許多轉折詞,例如因此、和,或者但是。這種文體通常也包含問題與答案。一篇說明文會有邏輯地呈現真理。

保羅在歌羅西書以說明文呈現基督本質。保羅教導耶穌基督是在一切人類哲學與傳統之上。保羅按照這個邏輯形式:

(1) 問候內含寫信原由(歌羅西書 1:14)

「願你們在一切屬靈的智慧悟性上,滿心知道神的旨意。」

(2) 保羅提出基督至高性的證據(歌羅西書 1:15-23)。

他是首生的,在一切被造的以先。

萬有是藉著他造的。

他是教會全體之首。

藉著他,神使萬有與他自己和好。

(3) 保羅提醒讀者他寫這封信的目的。保羅已經被付託要將耶穌基督被高升的信息傳給外邦人。

(4) 保羅示警要抵抗那些否定基督至高神性的教導(歌羅西書 2:6-23)。

律法主義

神祕主義

禁慾主義

(5) 因此,因著基督至高的神性,這是你們應該活出基督的樣式。(歌羅西書 3:4)

順服耶穌會為我們的道德生活帶來影響。

我們不再沉溺於不道德的生活。(歌羅西書 3:1-11)

我們會活在平安與感恩之中。(歌羅西書 3:12-17)

順服基督會影響我們與他人的關係。(歌羅西書 3:18–4:6)

(6) 最後的問候提醒讀者保羅對歌羅西信徒的關心。(歌羅西書 4:7-18)

保羅書信是關於耶穌基督為主這個教義的說明文。它教導我們基督的本質以及真理會對我們信徒的生活所產生的影響。

書信

書信文體與說明文有關。保羅大部分書寫的形式是書信體。我們在閱讀聖經書信時,有一些問題可問:

誰是收信人?

我們對收到信件的教會或個人有更多的認識,我們就能夠更了解這封信件。在我們研讀一卷保羅的書信時,先透過使徒行傳認識收信的教會會對我們很有幫助。這會讓我們對這封書信有更好的了解。例如:

腓立比教會是在受迫害之下成立的。[2]這凸顯了保羅教導信徒在困境中依然要喜樂的教導。

以弗所書就像其他的保羅書信一樣,是寫給信徒的。當保羅為以弗所的信徒禱告他們能夠「充滿神一切的豐盛」,[3]他是在禱告神的兒女能夠更多地領受神的豐盛。他禱告基督徒能夠在主面前「成為聖潔,無有瑕疵,滿有愛心。」[4]

(2) 誰是這本書的作者?他與收信者有什麼關係?

當你收到一封信時,你會想要知道:「誰寫了這封信?」你若越認識寫信的人,這封信讀起來就越有趣。相同的,我們對聖經書信的作者了解越多,我們就越能夠了解其中的信息。

在其他的書信中,使徒約翰相當強調愛的真理。約翰以「雷子」聞名,他曾經想要天能降火來懲罰那些拒絕耶穌的人。在耶穌復活與五旬節之後,我們對他的轉變有新的了解。

彼得寫信鼓勵受苦的基督徒。他向他們保證他們可以在撒旦的攻擊之下依然勇敢壯膽。[5]記得耶穌在受審時彼得的恐懼凸顯這個門徒生命的轉變。

能夠去知道作者與收信者之間的關係,會有助於我們閱讀書信。保羅和腓立比教會緊密的連結可以在這封喜樂的書信中看到。另一方面,保羅與哥林多教會悖逆會友的關係讓我們看見在哥林多前後書中保羅對他們的責備。

(3) 什麼樣的處境促使這封信完成?

我們知道是什麼情況促成保羅完成書信。哥林多前後書就是在回應哥林多教會的問題時完成的。腓利門書是代替逃跑的奴隸阿尼西母求情寫的信。

加拉太書顯出了解書信處境的價值。閱讀到幾節加拉太書裡的經節,你可能會想問:「在加拉太教會裡發生了什麼問題?」保羅先說:「我很驚奇,你們這麼快就離開了藉著基督的恩呼召你們的那一位,去歸向別的福音。」[6]很快就可以知道這些悔改者放棄靠恩典稱義的福音,轉向靠行為稱義的信息。因保羅深愛這些悔改者,他才會在信中充滿熱烈的情緒。因信稱義是保羅已經用他的一生承諾委身的信息。他很震驚加拉太的信徒為了假福音而丟棄真理。

記敘文

聖經大部分都是用記敘文寫成的。創世記、出埃及記、民數記部分經文、舊約歷史書、福音書及使徒行傳。當我們在閱讀記敘文時,我們會問:

(1) 情節為何?

我們在閱讀保羅書信時,要找尋保羅的邏輯論點。在閱讀記敘文時,我們找尋情節的結構。舉個例子,路加福音記錄耶穌在加利利傳道的腳蹤;接下來關注耶穌到耶路撒冷的旅行,並將重點放在他對門徒的教導。路加福音最後以耶穌基督在耶路撒冷的死與復活作結束。在使徒行傳中,路加將當時教會事工的成長記錄下來。並再一次採用地理上的「情節」。福音在耶路撒冷被傳揚,然後再被傳到猶大與撒馬利亞;最後,福音透過保羅在羅馬的事工被傳到當時的地極。

(2) 角色有誰?

從聖經故事的角色來看,我們要看到哪些精神是需要發揚光大的,哪些错錯誤確實要避免的。例如我們會問這樣的問題:「什麼造就尼希米成為一位有影響力的領導者?」以及「什麼樣的差異造成掃羅的失敗與造就大衛的成功?」我們比較彼得與保羅傳福音的方法。在記敘文中,我們得到對這一群人概略的了解。

(3) 這篇記敘文是建立規範性的還是描述性的?

在閱讀記敘文時,我們一定要問這些行為是屬於規範性或者是描述性。屬於「規範性」的記敘文體會提供一個神對他子民的期待的模範。相反的,「描述性」的記敘文只會描述一個處境。不是作為一個值得效法的榜樣。

在此節前述的那位虛構的牧師沒有去問:「士師記是在命令人去做那樣的行為,還是只是在描述那樣的行為而已?」。士師記二十一章描述以色列人的行為;但並非是要人照着這行為去行。

在閱讀記敘文時,我們必須問:「這些行為是我們要去跟從的嗎?」或者「這只是一個描述嗎?」在許多情況當中,答案是很簡單的。沒有人會認為士師記二十一章會是教導我們去為自己綁架一個妻子!然而,有些情況會比較不明顯。使徒行傳尤其困難。每一個教會都應該要見證那些初代使徒教會發生的神蹟嗎?每一個被聖靈感動的信徒都會用方言講話嗎?每一個對牧師說謊的人聖靈都會擊殺嗎?

我們如何決定某一段經節是規範性的或是描述性的?如果我們無法正確地回答這個問題,我們就會誤讀像士師記和使徒行傳這類的記敘文。如果我們無法正確回答這個問題,我們在閱讀記敘文時會變得非常主觀,我們會根據我們個人的偏好去做挑選。記住這個原則:如果某一聖經片段是要建立規範,我們可以預期在當中會看到清楚的指示,或者在不同的經節中看到重複的例子。

舉個例子,使徒行傳內容呈現早期基督徒對傳福音的熱忱。這是在建立規範。馬太福音二十八章 19-20 節指示我們要去使萬民做基督門徒。使徒行傳向世人顯揚聖靈在教會的工作。我們知道這應該是教會生活重要的一部分,因為耶穌應許聖靈會在跟隨他的人的事工上力上加力。[7]如果我們沒有傳福音或沒有在我們的事工當中倚靠聖靈的力量,我們就沒有把使徒行傳的榜樣活出來。這些例子是為教會建立的規範。

使徒行傳也告訴我們基督徒當時凡物公用,並且在家中敬拜神。這些在聖經當中實踐的生活是被命令要去做的嗎?不是的,這些實踐是信徒自願的,不是要求的。

「亞拿尼亞,為甚麼撒但充滿了你的心,使你欺騙聖靈,私底下把賣地的錢留了一部分呢?田地還沒有賣,不是你自己的嗎?既然賣了,所得的錢不是由你作主嗎?」[8]

根據彼得所言,這些錢原屬於亞拿尼亞;他沒有被要求要把錢給教會。同樣的,聖經也沒有命令我們要在私人的住處敬拜神。當時是因為基督徒被迫害,才會導致他們有這樣的社群生活以及家庭敬拜的形式。同樣,現今仍然有某些地區的基督徒必須在比公共場所安全的家裡敬拜神。這是根據每個不同的狀況,而不是一個通用的命令。

如此一來,我們可以說在私人家裡敬拜及凡物公用是描述性的而不是規範性的。使徒行傳描述的是歷史當中一個特定的時代;而不是命令所有時代都需要這樣實踐。

► 語言(或方言)的恩賜是規範性還是是描述性?

使徒行傳描述了在五旬節當天神賜下語言的恩賜。聖經裡面沒有任何地方命令我們要會說方言。使徒行傳二章描述的是一個奇蹟,藉此聖靈公開的肯認這個新生基督教會所傳的道。

(4) 有哪些原則在記敘文中被教導?

根據保羅書信所述,聖經中的記敘文是為了讓我們「作為鑒戒」。[9]記敘文展現出神如何在人類歷史中做工以及哪些是討神喜悅的行為、哪些不是。身為讀者,我們必須要從記敘文中找到原則。

聖經故事幾乎不會說:「以色列人抱怨神所以被懲罰了,你不應該抱怨神的。」[10]相反的,我們得知以色列人抱怨神,我們看見他們犯罪的後果,並且我們被期待要去看見這當中所教導的原則。記敘文不是直接的命令,而是給我們正面的例子來遵循以及避免負面的例子。在約書亞記這卷書中,我們看見順服神帶來勝利;在士師記這卷書中,我們則是看見不順服帶來混亂。

比喻

比喻是一種教導靈性或者道德功課的故事。這是耶穌最喜愛的教導方式之一。[11]透過比喻,耶穌教導禱告(在聖殿的法利賽人與稅吏),愛鄰舍(好撒馬利亞人),神國度的本質(馬太福音十三章的比喻),以及神對罪人的憐憫(浪子回頭)。

比喻讓耶穌能夠不用直接對質的方式來責備他的聽眾。故事的本質讓聽眾打開聽耶穌話語的耳朵,直到他們突然驚覺:「耶穌是在講我!」先知拿單做了同樣的事情,他向大衛說了關於窮人失羊的故事。[12]直到拿單說:「你就是那人。」大衛才恍然大悟這個故事原來是在說他自己。

要找到比喻的重點,我們要問:

(1) 什麼樣的問題或狀況促成這個比喻?

如果我們的詮釋沒有回答到耶穌被問的問題,我們可能已經失去了這個比喻的重點。

舉個例子,奧古斯丁曾對好撒馬利亞人的比喻作出一個很有名的詮釋。根據奧古斯丁,耶穌(好撒馬利亞人)從撒旦(搶匪)手中拯救了亞當(受傷的人),並且帶他到教會(客棧)以確保他的安全。耶穌付給保羅(客棧老闆)兩枚銀幣(地上的生命及天上的生命)去捆綁罪惡(傷口)。然而,奧古斯丁的詮釋忽略了那促成耶穌說出故事的問題:「誰是我的鄰舍?」耶穌的比喻回答了:「在我的路上看到需要幫助的人,那人就是我的鄰舍──我的責任。」[13]

浪子回頭的比喻對一個特定的狀況做了回答。「眾稅吏和罪人,都接近耶穌,要聽他講道。法利賽人和經學家,紛紛議論說:『這個人接待罪人,又和他們一起吃飯。』耶穌就對他們講了這個比喻,說:[14]

一個牧羊人丟失了一隻羊。請看當那隻羊被找到的時候,牧羊人是多麼開心!

一位婦女丟失了一枚錢幣。請看當那枚錢幣被找到的時候,婦女是多麼開心!

一位父親失去了一位兒子。請看他的兒子被找到的時候,父親是多麼開心!

所以,耶穌暗示:「你不應該因為我跟罪人吃飯感到震驚。看,當一個罪人回轉,連天國也都要為他歡喜!」

(2) 這個比喻的重點是什麼?

這和第一個問題有關。大部分當今的教師會說每一個比喻裏頭的每個主角都有一個相關的重點。這則比喻的主要課題會和促成這個比喻的問題或處境有直接的關聯。其他的主題也可能從這則故事裡其他的角色而來。

浪子回頭這個故事描繪了三種人。我們已經知到這個故事主要的教導是:一個罪人悔改,全天國都為他喜樂。這個回答了那促成耶穌說這個故事的處境。這三個角色可以教導我們什麼?

| 角色 | 主題 |

|---|---|

| 浪子 | 悔改歸向神的罪人將會發現神早已準備要饒恕。 |

| 慈愛的父親 | 比起勉強原諒,我們的天父更是歡喜原諒。 |

| 大兒子 | 在沒有真兒子的心態下去服從規範是有可能的。 |

(3) 哪些文化細節對這則比喻很重要?

耶穌的比喻通常反駁他文化中預期的社會行為。以下是讓聽眾震驚的地方:一位父親跑向前去歡迎悖逆的兒子;一個撒馬利亞人做了英雄;一個弱勢的寡婦戰勝了不義但有權柄的法官。我們若能對這則比喻的文化背景有更好的了解,我們就能對這則信息更加清楚。

就像在課程中稍早提過的,猶太人的父親是不會跑起來的。這顯出了在耶穌比喻當中那位父親的愛。「好撒馬利亞人」在猶太聽眾心中是永遠不可能會被認為是好的。這顯出了愛鄰舍的真意。一個不公義的法官只有在寡婦堅持之下才願意聽她說話。這與樂意以自己代替他的兒女做出行動的神有所反差。[15]

詩歌

約伯記、詩篇、箴言、傳道書、雅歌、耶利米哀歌以及一些先知書裡頭都有詩歌。詩歌不是靠情節或者邏輯論證寫成。在詩歌中,我們傾聽詩人的內心,我們敏感於每首詩所要表達的情感。

與英文詩不同,希伯來詩歌並不依賴韻律成詩。了解希伯來文詩歌的性質會幫助你更能欣賞它的美麗。

平行式

希伯來詩歌體通常都是以平行的形式來創作。在平行式中,兩行不同的字會用來表達相同的概念。一個希伯來詩人會先說一件事,然後再用稍微不同的字再說一次。平行式有三種類型,分別是:

同義平行式:第二行的語意強化第一行的語意。

1. 耶和華啊,求你將你的道指示我,

2. 將你的路教訓我![16]1. 在公義的道上有生命;

2. 其路之中並無死亡。[17]

對照平行式:第一行的語意與第二行相反。為了比對智慧人與愚昧人的道路,在箴言當中這個形式很常被使用。

1. 智慧之子使父親歡樂;

2. 愚昧之子叫母親擔憂。[18]1. 義人的紀念被稱讚;

2. 惡人的名字必朽爛。[19]

合成平行式:第二行為第一行所傳達的想法再做添加。

1. 耶和華是我的牧者,

2. 我必不致缺乏。[20]1. 你要保守你心,勝過保守一切,

2. 因為一生的果效是由心發出。[21]

在詮釋平行式時,要問第二行加了什麼意義到第一行。它是否有強化了第一行?它是否有提供新的資訊?或者它是否與第一行產生對比?

修辭

修辭雖然在所有聖經書卷都有,但在詩歌體特別重要。可以在希伯來詩歌體找到的修辭包含:

譬喻法會用某種方式將兩個相似的事物互相比較。耶和華是我的牧者。[22]

誇飾法是刻意去用誇張的話來強調重點。在一篇哀歌中,大衛描寫他的哀痛:「我夜夜流淚,把床漂起。」[23]

擬人法是賦予非人的事物一些人性的特質。「智慧在街市上呼喊,在寬闊處發聲。」[24]

擬人論意指使用人性特質來描述神。神的「眼睛觀看,他的目光察驗世人。」[25]

在詮釋詩歌體的修辭時,要問:什麼樣的修辭被加到語句的意義裡。舉個例子:「耶和華是我的牧者」,比單純說「神照顧我」講得更多。這段話講到神的照顧,也講到他的愛,他的引導,他的保護,以及當我們偏離他的看顧時他對我們的懲戒。

智慧文學

約伯記、箴言、傳道書以及部份的詩篇與雅各書的體裁都屬智慧文學。在這樣的體裁裡,睿智的老師教導年輕讀者該如何活出生命。這樣的指導會採用像是箴言裡頭短語的形式,或者是像是約伯記裏頭長篇對話的形式。

表面上,一則箴言很容易詮釋;它簡潔地述所要傳達的信息。「愛宴樂的,必致窮乏;好酒,愛膏油的,必不富足。」。[26]

然而這種形式會給讀者特殊的挑戰。一則箴言會述說對生活概略的觀察,但它不能被應用在所有情況上。一般來說,那些喜歡享樂不喜歡工作的會較為貧窮。這個一般性的規則是正確的,但也會有許多例外。某些有錢人不必靠工作就繼承了財產。他們花時間喝酒玩樂,但他們依然富有。有的人則是努力工作,卻還是貧窮。這則箴言教的是一般性的原則,而不是絕對的定律。

同樣的對比也可以在約伯記看到。他的朋友是對的。就一般性原則而言,順服神會帶來祝福,不順服則會帶來審判。然而,約伯是這個一般性原則的例外。約伯因身為一個義人而受苦。

當我們在詮釋智慧書時,我們應該要問這些問題:

(1) 聖經裡教導怎樣的一般性原則?

箴言二十一章 17 節的原則是關於努力工作與紀律的價值。大部分的箴言會將能延伸成一篇文章的原則濃縮起來。

(2) 有什麼是這個原則的例外?

就箴言二十一章 17 節而言,我們每日生活中都看得到例外的情況。這不是去否定原則,這只是要顯示出一個有智慧的人必須敏銳了解原則與例外。

(3) 這個原則可不可以找到哪個聖經人物做代表?

在詮釋箴言時,能從聖經中找到一個這則箴言原則的代表人物會很有幫助。舉個例子,箴言裡有段經文說:「傲慢來,羞辱也來;謙卑的人卻有智慧。」[27]掃羅的傲慢和大衛對罪惡謙卑的坦誠顯出這則箴言在真實生活中實際應用。

先知文學

在諸文體中最難解經的文學類型就是先知文學。想要有效地詮釋先知文學,必須要問這些問題:

(1) 先知對他當時的世界說了什麼?

與一般認知相反,先知文學不是只是對未來的預言。先知先對他自己的時代說話。

舉個例子,阿摩斯寫信給悖逆的以色列國。對於那些當時正在享受繁榮以及認為忽視神並不會遭到懲罰的以色列人,阿摩斯向他們發出關乎公平的信息。以色列將會因為遺棄公義而被審判。[28]

(2) 人們對他信息的回應是什麼?

以色列對阿摩斯信息的反應由伯特利的大祭司亞瑪謝做代表。他命令阿摩斯回去猶大,不要在北國傳道。[29]

(3) 這些先知的信息當中有哪些原則是對今日的我們說話的?

就像公義是神給古代以色列人民生活的標準,神今日也同樣要求他的子民行公義。我們不能忽視神對我們活出公義的呼召卻還在神的殿中敬拜他。[30]

這些問題幫助我們從先知的時代轉換到我們的時代。藉著觀察先知的時代,我們確保我們今日的詮釋是扎根在原本的信息上。

另一個在做聖經詮釋時需要考慮的是經節的語境。在這一步,我們要問:「這節經文、這個段落、這一章、這經卷如何符應聖經其他經卷?」

想像你找了到一張從書信上撕下的碎紙,上頭有一句話。這張紙寫著:「是的,七可以。」這個句子是什麼意思?

或許這位作者和某人有約。他在確認晚上七點是一個適合見面的時間。

或許是這位作者的妻子寫了一張便條紙,在問說:「禮拜五晚上的晚餐我應該要邀請多少人呢?」他回應:「七(人)可以。」

或許是這個作者正在出售一本要價八美元的書。有人問:「你能把價錢降到七美元嗎?」這個作者回答:「是的,七美元可以。」

我們只有在知道語境是什麼之後,才能夠了解這個句子。我們是在一整個段落的語境之中來閱讀某個句子。我們是在一整封書信的語境之中來閱讀某個段落。從更大的角度來看,我們可能會在一連串兩人往來的書信當中閱讀其中一封信。

聖經經文也是如此。個別經節也是一定要在前後經節、整個篇章、或是整本書的語境中閱讀。整個語境可以從立即的片段推到整本聖經。

要合宜地了解個別經節,我們必須看經節的語境。詩篇一篇 3 節給予因神律法而喜悅之人美好的應許。他要像栽在溪水旁的綠樹結出果實。「他所作的一切,盡都順利。」(新譯本)有一些人稱這是對有信心的信徒能夠擁有富足物質的應許。

然而,若閱讀詩篇第一篇其他部分,就會發現這篇經文的焦點並不是物質上的祝福,而是那些行在神律法當中的人會有屬靈上的豐盛。該詩篇以神應許作結:「神知道義人的道路,惡人的道路卻必滅亡。」這個差異在於一條是神所知的路徑,另一條則是通向毀滅的路徑。

從整卷詩篇及整本聖經來看,這個信息是被確認的。信徒的興盛不會是在物質與財物上,而會是在神的贊許裡。這是真實的興盛。

若要在背景語境裡閱讀經文,請按照下面三個步驟:

決定一本書的分段方式。針對你正在閱讀的經節,你所能立刻判斷出來的語境是什麼?

用一到兩句話總結段落的主要概念。這會幫助你去了解整個章節區塊的信息。

讀整卷書並問:「我正在閱讀的這個段落如何與整卷書的信息相合?」

脈絡

整本聖經,一卷書卷,章節段落,經節

整本聖經,保羅書信,羅馬書,羅12-15,羅 12:1-2

diagrams/L5 Bible in Context LTR.jpg)

羅馬書十二章 1-2 節呼召我們全心將自己獻給神。

「所以,弟兄們,我以神的慈悲勸你們,將身體獻上,當作活祭,是聖潔的,是神所喜悅的;你們如此事奉乃是理所當然的。不要效法這個世界,只要心意更新而變化,叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」

這個起始的部分(羅馬書 12-15)說明這樣的委身,在基督徒的日常生活中會是怎樣的情景。從立即的語境開始,羅馬書十二至十五章承續了前面十一章的教義教導、說明我們如何因神而稱義。

在羅馬書的語境之外,每一封保羅書信都顯出他很關心我們在基督徒信仰上實際的操練。最後,羅馬書十二章 1-2 節與整本聖經關於順服神與委身的信息相符。舉個例子,羅馬書十二章 1-2 節的用語與利未記裡提到獻祭的用語互相輝映。我們越了解聖經整體的語境,我們越能體會保羅書信中字字句句的深度。

換你試試看

► 閱讀下面每一節經節,然後讀出立即能看出來的語境。討論語境如何影響你對經節的了解。

(1) 閱讀馬太福音十八章 20 節。這意思是什麼?

(2) 現在閱讀馬太福音十八章 15-20 節。這是否會影響十八章 20 節的意義?

(1) 閱讀羅馬書八章 28 節,這節經文的應許是什麼?

(2) 現在閱讀羅馬書八章 28-30 節。八章 28 節裡所應許的益處是指什麼?

(1) 閱讀啟示錄三章 20 節。誰受到邀請?

(2) 現在閱讀啟示錄三章 14-21 節。這封邀請是給誰的?

總結這一課,我們應該要考量一些在研讀經文語境時會遇到的危險。第一個危險是不精確的資訊。

一名學生就馬太福音十九章 23 節做報告。他提到其中一個進到耶路撒冷的城門在耶穌時代被稱作「針的眼」。這個城門很低,低到駱駝進城時必須先卸下駱駝背上的貨物,才能夠擠進城門。

這位學生的報告有兩個問題:

(1) 在耶穌的時代,根本沒有任何關於這座城門的歷史證據。「針的眼」在耶穌時代的意思跟現在一樣,就是裁縫針的針孔。

(2) 因為他的背景資訊是錯誤的,這位學生對這個文本所下的結論就錯了。他的報告暗示我們必須丟掉我們生活中所有其他額外的事物,才能夠擠得進天國。

然而,耶穌並不是在教導說有錢有勢的人進神的國度「非常難」,他是在教導這是不可能的!門徒都很驚訝,以至於他們回應說:「這樣,誰能得救呢?」

耶穌並沒有回應說:「這很難,但是你們如果努力試試看,你們可以擠得進去。」他是用福音的好消息回應:「在人這是不能,在神凡事都能。」研讀語境時,不要讓不精準的資訊誤導你。

第二個危險是讓語境的研讀變得比文本信息本身重要。保羅提醒哥林多教會的基督徒,錯誤的知識會使人「自高自大,唯有愛心能造就人。」[1]被語境的細節吸引住而忘記了正在研讀的文本的信息是很有可能的事。

我們可以學習所有關於撒馬利亞人的文化,卻忘記了好撒馬利亞人這則比喻的目的。「你去,照樣做吧!」在這種狀況下,我們的知識就沒有用了。研讀聖經是為了能了解信息的意義;不要為了研讀而在研讀中被淹沒。研讀聖經是為了更有效的傳道與教導,而不是讓自己變得博學多聞而開始驕傲。

(1) 要做出合宜詮釋的條件是我們必須研讀每一節信息段落的背景。

(2) 歷史文化背景需考量聖經的文化環境。要問:

對於聖經作者,我們知道些什麼?

對於聖經中的聽眾,我們知道些什麼?

對於這本書的歷史背景,我們知道些什麼?

對於這本書的文化背景,我們知道什麼?

(3) 文學語境必須考量信息本身所屬的體裁。有一些重要的聖經體裁包括:

說明文:有序地教導。

書信:保羅最常使用的體裁。在閱讀書信是,要問:

誰是收信者?

誰是這本書的作者?他與收信者有什麼關係?

什麼樣的處境促使這封信完成?

記敘文:故事。閱讀記敘文時,要問:

情節為何?

角色有誰?

這個記敘文是在建立規範性的還是描述性的?

有哪些原則在記敘文中被教導?

比喻:教導靈性或道德課題的故事。閱讀比喻時,要問:

什麼樣的問題或狀況促成這個比喻?

這個比喻的重點是什麼?

詩歌:希伯來詩歌體使用:

平行式一個概念用兩行不同的字來表達。

修辭

智慧文學:教導人生命如何運作。在閱讀智慧書時,要問:

這卷書要教導什麼一般性的原則?

針對這個原則,是否有例外存在?

這個原則可不可以找到哪個聖經人物做代表?

先知文學讀先知書時,要問:

先知對他當時的時代說了什麼?

人們對他信息的回應是什麼?

這些先知的信息當中有哪些原則是對今日的我們說話的?

(4) 聖經語境考量的是一節經文如何與聖經的其他經節相合。

在第一課,你選擇了一段經節,作為這整個課程練習研經之用。請研究你所選的這段經文的歷史文化、文學與聖經語境。準備一張紙,請在上面回答這堂課關於討論語境的問題,題目越多越好。

問:

誰是作者?

他何時寫下這本書?

當時成書的背景為何?

誰是他的聽眾?

他們遇到什麼樣的問題?

這段信息當時的情境是什麼?

在這本書卷成書的時代有什麼重要的歷史事件發生?

什麼樣的文化因素會幫助我們解釋這本書?

這經卷的文體為何?

在決定文體之後,問一問在這堂課當中所建議的問題。

閱讀前後章節來決定這段經文的聖經語境。

10 lessons · 繁体中文

Your print request has been recorded. Your download should begin shortly.

Download Print-Ready FileFree to print for ministry use. No changes to content, no profit sales.

SGC exists to equip rising Christian leaders around the world by providing free, high-quality theological resources. We gladly grant permission for you to print and distribute our courses under these simple guidelines:

All materials remain the copyrighted property of Shepherds Global Classroom.

Questions? info@shepherdsglobal.org

Total

$21.99Added to Cart!

By submitting your contact info, you agree to receive occasional email updates about this ministry.

Download audio files for offline listening

No audio files are available for this course yet.

Check back soon or visit our audio courses page.

Share this free course with others